沈阳第一城市生活门户网站

互联网正在成为农产品品牌的必经之地、必争之地。9月25日,由高等学校新农村发展研究院协同创新战略联盟主办、沈阳农业大学承办的高等学校新农村发展研究院第七届乡村振兴论坛在沈阳农业大学图书馆一楼报告厅举行。科学技术部原副部长张来武视频致辞,教育部科学技术与信息化司徐梁、辽宁省农业农村厅一级巡视员张奎男、辽宁省教育厅科学技术与信息化处处长杨枫、沈阳农业大学党委副书记、副校长李斌出席开幕式并讲话。沈阳农业大学党委副书记、副校长徐信武主持开幕式。

来自中国农业大学、浙江大学、华中农业大学、西北农林科技大学、东北农业大学、山东农业大学、四川农业大学、内蒙古农业大学、湖南农业大学、安徽农业大学、黑龙江农业经济职业学院等36所高校的专家学者参加会议。

该论坛以“科技赋能现代化大农业发展 智慧引领乡村全面振兴”为主题,西北农林科技大学钱永华教授作了“重新定义农业”主旨报告,沈阳农业大学孙周平教授分享了关于”日光温室蔬菜机械化“的前沿观点,沈阳农业大学农业品牌研究中心杨肖丽教授发布了“2025中国农产品区域公用品牌互联网影响力指数(ABIII)”。

构建农产品区域公用品牌互联网影响力指数,一方面是品牌化、数字化时代大背景的推动,另一方面基于消费者对品牌的感知和产品购买行为已规模化迁移至网络的现实。因为品牌主体越来越依赖在线展示和传播品牌信息,以及在线交易品牌产品,所以消费者对品牌的每一次点赞、评论、搜索、问答、交易都会强化品牌的影响力。品牌信息更加公开、透明,品牌传播数据更加可查询、可比较,加之算法推荐的助推,优秀的品牌传播更易被消费者看到。如此,便可以定量地测量每一个农产品区域公用品牌的影响力水平,对其作出符合市场规律的描述与评价,并以指数形式呈现出来。

2019年初,沈阳农业大学农业品牌研究中心成立品牌指数研究课题组,构建了“农产品品牌互联网影响力评价模型”,从品牌形象和品牌认知两个方向衡量品牌主体主动传播品牌和消费者参与品牌传播的互动过程。品牌形象方面,依托信号理论设定有三个维度:一是各官方平台背书,通过主流新闻媒体的品牌曝光量,考察品牌权威性;二是品牌主体态度,度量品牌在各主流平台的官方账号建设情况;三是品牌商品可达性,即品牌的电商渗透度,考察品牌与消费者连接的紧密程度及消费者购买的便利性。品牌认知方面,引入AIDI模型,考察消费者从注意到兴趣、欲望、行动的转化过程,设置两个维度:一是消费者关注度,测量消费者主动和被动关注品牌的程度;二是社交媒体传播度,衡量品牌在抖音、视频号等平台的传播与扩散能力。综上,该模型既考虑了品牌在互联网环境中的外部权威信号,也充分反映了消费者认知与互动的全过程,能够更全面地评估区域公用品牌的互联网影响力。

课题组依据“农产品品牌互联网影响力评价模型”,构建了涵盖5个一级指标、13个二级指标和39个三级指标的三级评价指标体系,能够高效地反映区域公用品牌在消费者能够主动和被动关注到的网络平台上的“行为”表现。课题组通过爬虫软件与人工搜索相结合的方法获取数据。所有数据均来自互联网,采用Delphi法赋予各级指标权重,通过简洁的算法模型得出品牌互联网影响力指数值。

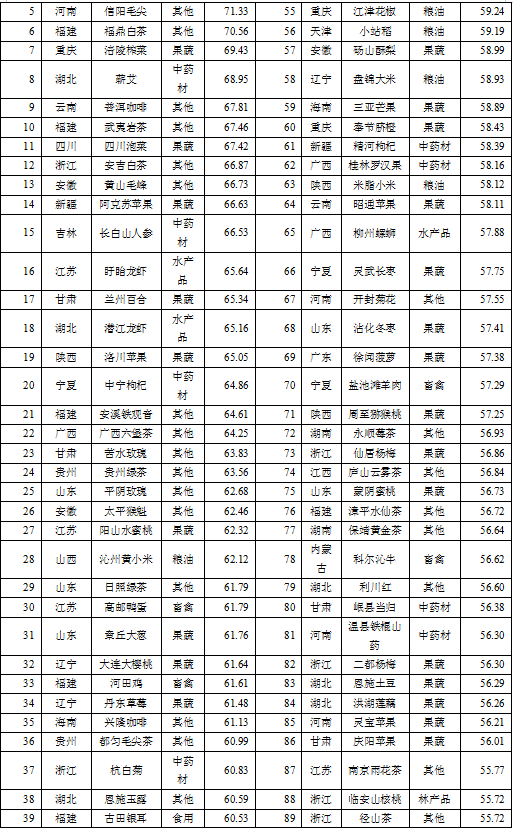

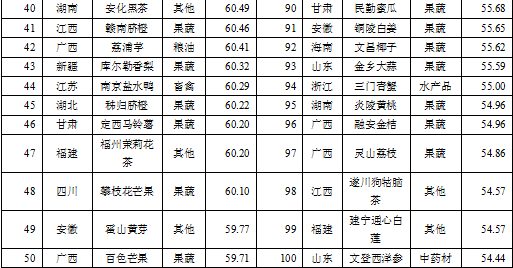

本次发布的2025中国农产品区域公用品牌互联网影响力指数是对全国3676个农产品区域公用品牌的测度,这些品牌来自于农业农村部、国家知识产权局官网,已剔除酒类等深加工品。测度结果显示,3676个农产品区域公用品牌中,互联网影响力指数最大值为79.8,最小值为8.1,均值为29.7,中位数为27.5。整体格局呈现出“尖头+长尾”的特点,反映了头部品牌稀缺但影响力强,腰尾部的品牌数量庞大且分散,发展呈现不均衡状态。这表明,大部分品牌的传播声量与扩散效果仍处于较低水平,具有较大的提升空间。

名单中,果蔬类品牌占据了显著份额,共有39个品牌。前100品牌涉及到的省份多达26个,平均每个省份的品牌数量约为4个,品牌数量最多的省份为福建、山东和浙江,每个省份均有8个品牌跻身前100名。黑龙江的五常大米、江苏的阳澄湖大闸蟹以及山东的烟台苹果位列前三,分别是粮油、水产品和果蔬类的头部品牌。

农产品区域公用品牌不仅是地方特色的代表,也是农产品质量的保证和消费者信任的基石,对推动地方经济发展、促进农业产业升级及乡村振兴具有重要作用。农产品区域公用品牌互联网影响力指数的测度与发布通过量化的方式表达了品牌在线传播效果与影响力,不仅有助于品牌主体识别其优势与不足,优化品牌营销策略,也有助于完善品牌评价体系,依托数据进一步测度和评价品牌的市场价值,为消费者提供更为可靠的品牌选择,推动农业品牌的持续健康发展。